水利信息化建设是重要的民生工程,也是“智慧城市”的重要组成部分,贯穿于防洪减灾、水资源配置、水环境保护与水管理服务等体系,可概括为“物联感知、互联互通、科学决策、智能管理”。

浏览量

信息化建设方案

水利信息化建设是重要的民生工程,也是“智慧城市”的重要组成部分,贯穿于防洪减灾、水资源配置、水环境保护与水管理服务等体系,可概括为“物联感知、互联互通、科学

决策、智能管理”。

一、建设目标

在国家信息化建设方针指导下,适应水利为全面建设小康社会服务的新形势,以提高水利管理与服务水平为目标,以推进水利行政管理和服务电子化、开发利用水利信息资源为中心内容,立足应用,着眼发展,务实创新,服务社会,保障水利事业的可持续发展。可及时向社会提供有价值的水文水利信息,包括雨情信息、汛旱灾情信息、水质水量信息、水利工程信息等。这些信息资源可以直接为政府及水利行政决策部门进行防洪抗旱、水资源的开发利用以及水资源的管理决策提供支持。

在国家信息化建设方针指导下,适应水利为全面建设小康社会服务的新形势,以提高水利管理与服务水平为目标,以推进水利行政管理和服务电子化、开发利用水利信息资源为中心内容,立足应用,着眼发展,务实创新,服务社会,保障水利事业的可持续发展。可及时向社会提供有价值的水文水利信息,包括雨情信息、汛旱灾情信息、水质水量信息、水利工程信息等。这些信息资源可以直接为政府及水利行政决策部门进行防洪抗旱、水资源的开发利用以及水资源的管理决策提供支持。

二、 总体规划

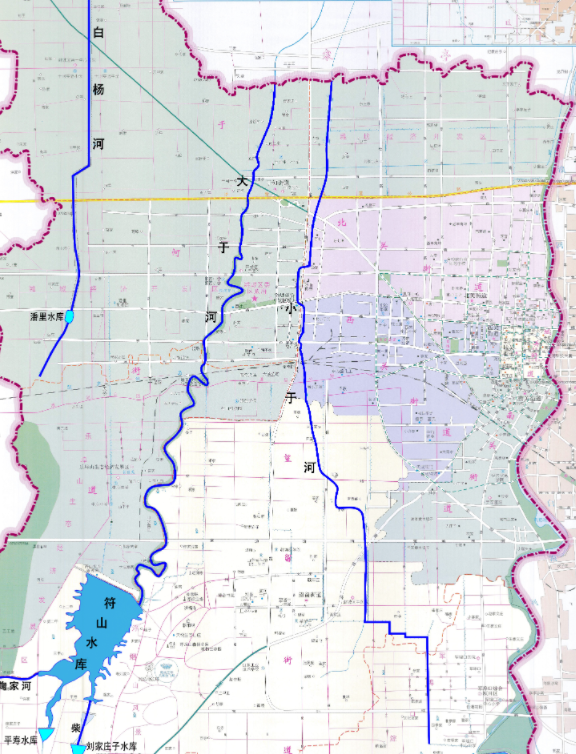

智慧河道系统规划

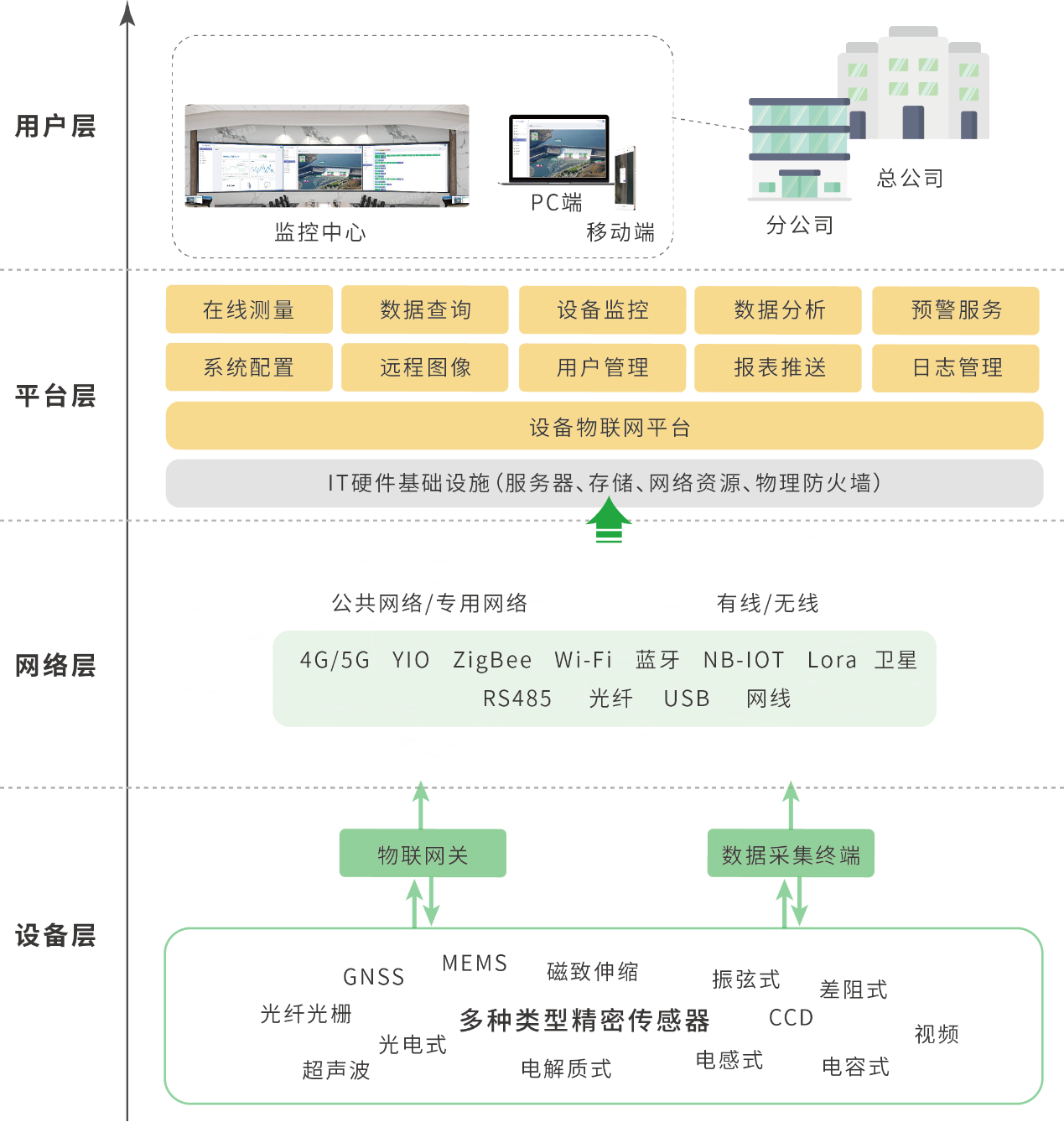

本项目依托现代化技术手段,全面建设水利信息综合管理系统,健全保障支撑环境,推动水利综合业务精细化管理,提升科学化决策调度管理水平。通过建设水利物联感知体系和云端管理体系两大部分,其中水利物联感知体系主要包括对大于河、小于河进行流量、水位、水质、泥位监测设施的建设,项目共建设8个监测站点,主要依托路桥及有利地形,方便前期安装与后期运维。云端管理体系主要包括云数据中心、可视化界面、水源信息、管理单位信息、监测站点、防汛预警、工程巡检等模块实现河道信息化动态汇集和水文、水环境在线分析。全面加强河道运行管理,充分发挥综合效益,显著提高区域内水资源的综合管理水平,提高管理人员的工作效率,降低管理成本。

三、 建设内容

1、水文监测体系

由于河道现场河面较宽,河道断面情况不一等原因,接触式测流系统不宜安装。故采用非接触式雷达测流系统,主要包括雷达流量计、雷达水位计等,主要用于江河、渠道的实地测量。明渠泥位计主要用于河道淤积情况的测量,配合雷达测流设备使测量数据更加精准,该系统不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,维护方便使用简便。

该体系主要包括流量信息监测、水位信息监测、泥位信息监测等。

(1)流量信息监测

包括瞬时流量监测、累计水量监测、水位监测等。

(2)水位信息监测

用于河道水位情况监测,测量河道水位数据。

(3)泥位信息监测

用于河道淤积情况监测,测量河道泥位数据,配合雷达使用使测量更加精准。

2、可视化界面

可视化展示系统是将河道管护人员、渠道、监测站点、用水单位等各类数据以图形或图表的形式进行统一的展示,直观形象的分析关键部位的数据采集监测情况、引供水量情况、水费征收情况和防汛抗旱情况等,为河道的管理决策提供快速的数据支持。

(1)监测站点

河道分布范围大,各种数据如果通过人员去收集,工作量大而且数据不及时、不准确。这就需要用到各种测量设施,比如:雷达水位计、雷达流量计、水质监测设备、监控

摄像头等。这些设备已点的形式分布在河道各个位置。我们把监测每个位置的量水测

水设施称为监测站点。

(2)防汛预警

防汛预警是河道管理的重要的功能,也是水利信息化、智慧化、现代化的标志。

水利物联感知体系实时上报河道情况,如瞬时流量,累计水量,水位,淤积等信息。这些数据全部存储到数据库中。防汛预警模块中,以折线图展示河道情况,并展示当年累计水量,平均水位等信息。根据往年经验或相关依据,判断当前旱情或涝情,并通过配水调度模块,做到预防。遇到重大灾情,如强降雨,台风等天气,根据水位监测站点,监控监测站点等判断重灾位置,及时通知相关部门,安排救助或转移,并及时派往管理人员,协助控制灾情。